| <気になるニュース・話題> (山口等) |

| |

| ◇ INDEX ◇ |

| ネットに氾濫している様々な情報の中から、これは面白いという話題を、拾い集めて紹介してまいります。 |

| 第12回 |

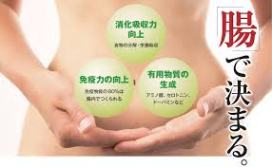

ガン糖尿病肥満老化・・・何でも効く 驚異の「腸内フローラ」

病気になるのも、太っているのも、臆病な性格も、じつは「腸」が原因だった!嘘みたいだが、

本当の話。腸の中に生息している1000種類、1000兆匹にも及ぶ細菌が、そのカギを握っている。

寿命も左右する

今、世界中で国家プロジジェクトが始動して研究が進んでいる「腸内フローラ」をご存じだろうか。がんや糖尿病、アレルギーといった病気や肥満、老化の原因など、身体のあらゆることに関係していると言われており、その機能が次々に明らかになってきている。

医学の世界に「腸内フローラ革命」が起きようとしているのだ。

腸内フローラとは、腸内に生息している細菌の生態系のこと。フローラは「お花畑」を意味するが、花畑にさまざまな花が咲いているように、腸内にさまざまな細菌が生息しているイメージだ。

腸内細菌の世界的権威で、理化学研究所特別招聘研究員の辨野義巳氏が解説する。

「腸内細菌は1000種類以上あると言われており、人間の腸には合計で1000兆匹もの膨大な腸内細菌が棲んでいます。その重さは1.5㎏にもなる。どんな細菌がどれくらい生息しているか、その生態バランスは人によって異なります」

母親の胎内にいるときは、腸の中に細菌はいないが、生まれたあと、母親からの母乳をはじめとしてさまざまな細菌が体内に入り込んでいく。置かれる環境によって人それぞれの腸内フローラができあがっていくので、腸内細菌の種類も、構成比も、千差万別。

腸内細菌の中には、悪い働きをするものもいれば、良い働きをするものもいる。それぞれの菌がどのような働きをするか、これまでほとんどわかっていなかったが、技術革新によって膨大な細菌の遺伝子解析が可能になったことで急速に研究が進歩した。その結果、どの細菌がどのような働きをするのか、新たな事実がわかるようになってきている。

たとえば、Aという菌ががんを引き起こす原因を作っているとしよう。その菌を腸内に持っていない人はがんのリスクが低いが、Aが腸内で大量に増殖している人は、がんのリスクが高くなる。どんな種類の菌がどのようなバランスで存在しているかによって、その人の病気になるリスクや体質が異なってくる。

逆に言えば、腸内フローラのバランスを調整することで、あらゆる病気を予防したり治したりすることができるようになるというわけだ。

「腸内フローラは、私たちの健康だけでなく、寿命さえも左右しているといっても過言ではありません」前出の辨野氏はこう話す。

これを扱ったNHKスペシャル『腸内フローラ~解明!驚異の細菌パワー』(2月22日放送)も話題を呼んだ。

「腸内細菌がこれほどの力を秘めていたとは!」「本当にこんなにすごいのか?眉唾ではないか」など、このNHKスペシャルに、さまざまな意見が飛び交った。

腸内の環境を整えるだけで、ダイエットができて病気が治り、若返りまでできる 本当だとしたら、確かにあまりにも都合のいい話だ。実際はどうなのか。どんな働きがわかり、どのような病気の治療法が発明されているのか。本誌でも調べてみた。

太る「体質」を変える

‘06年、米国ワシントン大学のジェフリー・ゴードン医師らは、英国の科学雑誌『ネイチャー』にこんな発表をした。

痩せたマウスと太ったマウスでは、腸内細菌のバランス(つまり「腸内フローラ」)に異なる特徴があることが判明。そこで、腸内を無菌状態に保ったマウスに、太ったマウス

の腸内細菌と痩せたマウスの腸内砂金をそれぞれ移植。すると、痩せたマウスの腸内細菌を与えたほうに比べて、太ったマウスの腸内細菌を与えたマウスは劇的に変化した。体脂肪が47%も増加したのだ。

「腸内細菌の中には、肥満を促進するいわば『デブ菌』なるものが存在するということがわかってきたのです。

また、ゴードン氏らは、肥満の親から生まれた双子で、一方は肥満、もう一方は瘦せているという人々を集めて腸内細菌を調査しました。すると、肥満の子は親と似た腸内フローラを持ち、痩せている子は親とは異なる腸内フローラに変化していた。調べると、食生活の違いが腸内フローラを変えていることがわかったのです」(前出・辨野氏)

体質は遺伝する 従来はこれが常識だったが、腸内フローラを調整すれば体質まで変えられるということになる。肥満家系に生まれた人でも、『デブ菌』を除去すれば、瘦せることも可能になるはずだ。

がん

腸内フローラが、腸だけでなく全身に影響を与える理由は、腸内細菌が食物繊維などを代謝して出す「物質」の作用によるものだと考えられている。

たとえばNHKスペシャルでは、がんを引き起こす「アリアケ菌」なる腸内細菌が紹介された。これは、がん研有明病院の研究者が発見した新種の腸内細菌。このアリアケ菌が出すDCAという物質が、ヒトの細胞に作用して細胞老化を引き起こし、がんにつながるのだという。

さらに、肥満になるとアリアケ菌が増加することも判明。肥満の人はがんになりやすいと言われていたが、その因果関係は解明されていなかったため、この発見は世界的にも注目を集めている。

腸内フローラからこの菌を取り除くことさえできれば、がんを未然に防ぐことができるようになるだろう。

・・・後半の記事はメルマガ次号に掲載・・・ |

|

| 第九回 |

| 年金受給開始年齢が65歳から70歳に引き上げなら1000万円減に 週刊ポスト2014年10月31日号 |

| |

| 第八回 |

| さまよう墓石,不法投棄続々 2014.07.30 朝日新聞デジタル |

| |

| 第七回 |

| 「NHKスペシャル,老後破産」を防ぐためには 藤田孝典,NPO法人ほっとプラス代表理事 2014.09.28 |

| |

| 第六回 |

| 高齢者急増中なのに・・なぜか会員減る老人クラブ 2014.07.03 読売新聞 |

| |

| 第五回 |

| 定年後の依存症防ぐ・・飲酒ペース抑えめに 2013.09.27読売新聞 |

| |

| 第四回 |

| 実家が汚屋敷に? 2013.11.19ダ・ヴィンチニュース |

| |

| 第三回 |

| 日本薬剤師会会長(児玉孝氏)が決意の告白「患者よ、クスリを捨てなさい」 週刊現代 2014年4月5日号 |

| |

| 第二回 |

| 映画館にも“終活”の波 … 重厚作品に高齢者が熱視線、争奪戦も 2013.12.29 産経新聞 |

| |

| 第一回 |

| 墓じまい、墓守りの後継なく手続き代行業者も登場 2014.03.05 読売新聞 |

| |

![]() PDFが小さくて見にくい場合は、画面上に表示される+マークをクリックしてください

PDFが小さくて見にくい場合は、画面上に表示される+マークをクリックしてください